看護・高齢者ケアプログラム体験談・視察レポート

現地では、OHSU(オレゴンヘルスサイエンス大学)附属小児病院や高齢者ケア施設などの視察や、アメリカのヘルスケアシステム・小児ケア・マグネットホスピタル・教育コーディネーターの役割・オレゴンの尊厳死・リーダーシップ等をテーマとしたレクチャー、ディスカッションに参加しました。財団の助成者からの研修報告を掲載します。

研修期間:2014年10月12日(日)~18日(土)(7日間)

研修地:オレゴン州ポートランド市

後援:公益財団法人日米医学医療交流財団

企画協力:トータルヘルス教育ネットワーク

現地受入機関:Portland State University(PSU)

金城 真一(滋賀医科大学医学部附属病院)

今回の研修で最も印象的であり衝撃的であったのは、プロトコールに沿った難易度の高い看護が提供されていることでした。日本では、医師の指示の下に「診療の介助」が行われている。いわゆる医師の具体的指示で看護師は診療に携わっています。しかし、アメリカでは難易度の高いケアを提供するための教育が行われ、それが現場で実践されています。患者にとって看護師は、異常などの早期発見が一番に行える医療従事者であり、医師の指示を待たなくても、プロトコールですぐにケアを提供できることは、とても重要であると感じました。日本でも、この制度に似た取組みが行われようとしています。近々、難易度の高い特定行為が行えるよう教育がスタートします。高齢化が急激に進む日本にとっては重要な課題です。

最先端医療の国のヘルスケア現場を多方面から学ぶ特別研修として興味深く参加させていただきました。医療の現場で、大きく差を感じるところもあれば、そうでもないところもありました。しかし、看護の質の面では、大きく差があると感じました。根本的に看護教育(看護師の育成)から既に違いがあり、結果的にそれがアメリカと日本とのヘルスケアの違いになっているのではないかと感じました。

西田 裕未

ドーンベッカー小児病院へ訪問した際に、チャイルドケアスペシャリストの方のお話を聞きました。私は小児科でも勤務経験があり、小児に点滴や手術などの治療を受ける意味を説明し理解を得るのにオリエンテーションを行ってはいましたが、時間の制約もあり満足のいく関わりができていませんでした。実際にチャイルドケアスペシャリストの方のレクチャーを見て、この関わりなら子供が楽しく点滴の必要性などを理解することができるのではないかと思いました。また、チャイルドケアスペシャリストの方の仕事は、治療の必要性を理解させることだけではなく、子供・兄弟に死を理解させることもあると聞き、実際のお話を聞くことができました。日本にはまだまだチャイルドケアスペシャリストという職業が普及しておらず、全国で30名未満だと聞きました。今後、日本でももっと必要とされ普及していく職種ではないかと感じました。

この研修に参加するまでは不安も多かったですし、研修に参加すること自体に勇気がいりましたが、本当にたくさんの学びと新しい仲間・楽しい思い出ができ最高の体験となりました。

福田 ひとみ(篠田総合病院)

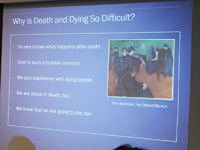

印象的だったのは尊厳死についての講義です。オレゴン州ではPAD(尊厳死)が認められています。生死に対する倫理感は人により異なります。その死に対する考え方を現地の方や参加者と話合うとてもいい機会でした。日々の業務の中でも人の死に直面することが多くあります。ですから私の中での人の死とは流れる水のようなものになりつつありました。しかし、このように時間を持って1つのことを人と話合うことで改めて自分の死に対する捉え方と価値観を明確にすることができました。「自分のことは自分で決める。だから、死に対しても自分で決める権利がある。」という主体性のある考え方が、この自由で独創性溢れるアメリカという国を作っているように感じました。

また研修中、全国各地からの参加者とも交流を深めることができました。お互いのこと、夢、目標を話して私自身のモチベーションも大きく向上しました。この研修を通して新たな目標と夢を見つけることができました。そして共に夢を語り合える仲間に出会うことができました。そして、ここから新たに今まで踏み出すことができなかった更なる一歩を踏み出し、日々前進していきたいと思います。